2 октября 1951 г. в архивных документах Екатерина Лукинична Столярова называется заведующей кафедрой № 1. Эту дату можно считать днем создания кафедры «Дозиметрия и защита». Она подготовила и читала курс по спектрометрии ионизирующих излучений. Одна из главных заслуг Е.Л. Столяровой - подбор молодых специалистов, смелое привлечение их к педагогической работе. В последующем Е.Л. Столярова становится известным специалистом в области спектрометрии ионизирующих излучений, по этой тематике она защитила докторскую диссертацию, стала профессором. Кафедре в 1951 г. было выделены помещения в здании на Малой Пионерской улице рядом с Павелецким вокзалом и Зацепским рынком.

В июне 1952 г. на должность заведующего лабораториями кафедры был принят фронтовик, имеющий боевые заслуги Л.Р. Кимель. В это время на кафедре создаются лабораторные практикумы: «Защита от ионизирующих излучений», «Дозиметрия», «Спектрометрия», «Радиационная безопасность». Преподаватели И.П. Бондаренко и Л.С. Солдаева много сил и энергии вложили в создание и методическое обеспечение лабораторного практикума по общеинститутскому курсу «Радиационная безопасность».

В первые годы на кафедре лекции по специальности читали приглашенные ученые, сотрудники ведущих институтов страны: академик Г.М. Франк, Б.Ф. Нелипа, Н.Г. Гусев, О.И. Лейпунский, В.В. Матвеев, Б.Х. Хазанов и др.

Первый выпуск специалистов состоялся уже в 1952 году, среди них - М.П. Глазунов, B.C. Земсков, А.И. Захаров, Н.Н. Семашко, А.П. Шотов, А.С. Штань, М.С. Чупахин. Многие из них в последствии стали видными учеными-организаторами в атомной отрасли. Из выпускников 1953 года отметим В.А. Алексеева, В.Ф. Баранова, Ю.А. Егорова, В.И. Иванова, В.М. Кодюкова, Е.Е. Ковалёва, М.М. Комочкова, И.Е. Константинова, В.В. Фролова. Эта была плеяда ученых-энтузиастов и каждый из них оставил неизгладимый след в науке. Так, например, Евгений Евгеньевич Ковалёв после успешного окончания института работал в Институте биофизики, а затем с момента создания Института медико-биологических проблем, возглавлял там направление радиационной физики. В последующие годы создал Центр радиационных исследований. Круг его научных интересов необычайно широк. Он – автор метода активной защиты космических кораблей, родоначальник в СССР науки о рисках.

В 1958 г. на должность заведующего кафедрой ректором МИФИ был приглашен Овсей Ильич Лейпунский. Одним из направлений талантливого и всестороннего ученого являлась дозиметрия ионизирующих излучений при ядерных взрывах, на Семипалатинском полигоне руководил измерениями энергетического спектра нейтронов, образующихся при взрыве первой советской водородной бомбы. Он организовал научный семинар с привлечение научной общественности, на котором выступали ученые или диссертанты по проблемам физики защиты, теории переноса излучений, дозиметрии, радиобиологии. Используя свой научный авторитет, Овсей Ильич добился создания на кафедре проблемной лаборатории.

В 1958 г. на должность заведующего кафедрой ректором МИФИ был приглашен Овсей Ильич Лейпунский. Одним из направлений талантливого и всестороннего ученого являлась дозиметрия ионизирующих излучений при ядерных взрывах, на Семипалатинском полигоне руководил измерениями энергетического спектра нейтронов, образующихся при взрыве первой советской водородной бомбы. Он организовал научный семинар с привлечение научной общественности, на котором выступали ученые или диссертанты по проблемам физики защиты, теории переноса излучений, дозиметрии, радиобиологии. Используя свой научный авторитет, Овсей Ильич добился создания на кафедре проблемной лаборатории.

Выдающуюся роль в жизни кафедры сыграл выпускник 1953 г. - Виктор Иванович Иванов, который возглавлял кафедру с 1962 г. до конца жизни. Виктор Иванович подготовил первое издание учебного пособия по дозиметрии ионизирующих излучений, которое впоследствии выдержало несколько изданий и стало известным учебником «Курс дозиметрии», который номинировался на Государственную премию. С 1973 года он был членом НКРЗ и руководителем одной из её групп. В.И. Иванов был также председателем секции «Радиационная безопасность» Научного совета «Охрана труда» ГКНТ и ВЦПС. Виктор Иванович Иванов стал основоположником отечественной научной школы в области микродозиметрии. Он разглядел возможности применения методов кодирования-декодирования при регистрации малоинтенсивных потоков частиц, им одним из первых была поднята проблема техногенного риска. Научно-педагогическая деятельность В. И. Иванова отмечена правительственными наградами и званием лауреата Государственной премии СССР (1981 г.). Виктора Ивановича отличали интеллигентность, доброта, скромность, оптимизм.

Выдающуюся роль в жизни кафедры сыграл выпускник 1953 г. - Виктор Иванович Иванов, который возглавлял кафедру с 1962 г. до конца жизни. Виктор Иванович подготовил первое издание учебного пособия по дозиметрии ионизирующих излучений, которое впоследствии выдержало несколько изданий и стало известным учебником «Курс дозиметрии», который номинировался на Государственную премию. С 1973 года он был членом НКРЗ и руководителем одной из её групп. В.И. Иванов был также председателем секции «Радиационная безопасность» Научного совета «Охрана труда» ГКНТ и ВЦПС. Виктор Иванович Иванов стал основоположником отечественной научной школы в области микродозиметрии. Он разглядел возможности применения методов кодирования-декодирования при регистрации малоинтенсивных потоков частиц, им одним из первых была поднята проблема техногенного риска. Научно-педагогическая деятельность В. И. Иванова отмечена правительственными наградами и званием лауреата Государственной премии СССР (1981 г.). Виктора Ивановича отличали интеллигентность, доброта, скромность, оптимизм.

В 1956 г. после окончания института были оставлены на кафедре В.М. Колобашкин, В.П. Машкович, Е.А. Крамер-Агеев, A.M. Панченко. В последующем на многие годы они определяли судьбу кафедры и института. Так, В.М. Колобашкин стал ректором МИФИ, замечательным педагогом и ученым стал В.П. Машкович, автор классического «учебника Машковича» - Защита от ионизирующих излучений. В.П. Машкович создал научную школу, выпускники которой в последствии стали видными учеными (А.А. Викторов, И.И. Линге, А.А. Строганов и др.). Под его руководством стали первоклассными преподавателями В.А. Климанов, В.К. Сахаров, В.В. Болятко, Б.Н. Мещерин и др.

В 1960 г. окончили институт и остались на кафедре И.М. Дмитриевский, В.А. Климанов, Г.А. Фёдоров. Все они стали ведущими специалистами в области радиационной физики, талантливыми преподавателями: И.М. Дмитриевский длительное время курировал биологическую специализацию на кафедре, возглавлял научный коллектив, созданный для объяснения феномена лечебного воздействия радиоволн ГГц-диапазона и до глобальных проблем космофизики. В.А. Климанов видную роль сыграл в создании курса «Теория переноса ионизирующих излучений». Г.А. Фёдоров занимался развитием методов спектрометрии излучений человека и интегрально-кодовыми системами измерений.

Из выпускников 1961 г. на кафедре были оставлены Б.Я. Наркевич и В.К. Сахаров. Б.Я. Наркевич стал крупным специалистом в области медицинской радиационной физики и руководителем отделения в ОНЦ им. Н.Н. Блохина. В.К. Сахаров став преподавателем, в короткий срок подготовил ряд самостоятельных курсов: от «Экономики отрасли» до «Охраны окружающей среды» и «Радиоэкологии». Впервые на кафедре организовал и в течение нескольких лет проводил практику студентов кафедры на Кольской АЭС.

В это же время на кафедру по распределению выпускница Института им. Д.И. Менделеева химик О.Г. Скотникова, которая создала радиохимическую лабораторию и включилась в исследования глобальных радиоактивных выпадений. Под её руководством проведены интересные исследования состояния водоёмов-охладителей Калининской и Игналинской АЭС группой студентов кафедры. О.Г. Скотникова поставила курсы «Биохимия и органическая химия», «Охрана окружающей среды». Её организаторские способности особенно ярко раскрылись при создании межкафедральной лаборатории «Чистая вода», которая получила соответствующие лицензии.

В 1965 г. кафедра переезжает в новое здание МИФИ по Каширскому шоссе. Кафедра размещалась на 2-ом и цокольном этажах корпуса «Э». В цокольном этаже корпуса были возведены железобетонные стены для проведения работ с мощными источниками излучений. В конце цокольного этажа была размещена «горячую лабораторию» с трехзонной компоновкой и санпропускником, там за мощной железобетонной защитой был установлен спектрометр излучений, испускаемых человеком (СИЧ). 4-детекторный спектрометр окружён толстыми «кольцами» из стали. Монтаж установки проводился через проём в наружной стене. Проект СИЧ был разработан инженерами группы И.Е. Константинова (Е. Долмановым, З. Ивановой, Н. Гусевым).

В середине 60-х годов в МИФИ появилась современная вычислительная техника коллективного пользования. Молодые сотрудники кафедры начинают осваивать основы программирования, создавать программы и выполнять довольно сложные и долговременные по тем временам расчеты часто на компьютерах сторонних организаций. Намечается тяга к расчетным исследованиям, хотя успешно продолжаются и эксперименты как в стенах кафедры, так и в дружественных сторонних организациях: ФЭИ, ОИЯИ, ИАЭ и др. Кафедра никогда не ограничивалась лишь преподавательской деятельностью, все ее сотрудники постоянно проводили научные исследования по различным аспектам дозиметрии и защиты от излучений, активно вовлекая в этот процесс студентов. Результаты научных исследований практически сразу включались в учебные курсы.

В это же время к «отцам основателям кафедры» присоединилась «молодежь» – выпускники 1968 и последующих годов (А.И. Ксенофонтов, В.А. Кочанов, Р.Я. Зайцев, М.П. Панин, Б.Н. Мещерин и др.). Кафедра заиграла новой гранью интересных исследований – появилось направление, связанное с открывшимися возможностями ЭВМ. Это разработки и использование теоретико-вычислительных методов и прежде всего методов Монте-Карло, что поставило кафедру на одно из ведущих мест среди ведущих организаций страны.

По инициативе академика Н.П. Дубинина и при активном содействии В.И. Иванова в 1968 году на кафедре организуется специализация «Радиационная биофизика», уверовав, что из физика можно сделать биолога, а наоборот не получится. Потребовалась серьёзная методическая работа по пересмотру учебных планов. После острых дискуссий на кафедре была организована еще одна специализация «Радиационная медицинская физика» и В.А. Климанов возглавил это направление. Эта специализация заинтересовала студентов и способствовала их притоку на кафедру. В это время кафедра выиграла конкурс фирмы INTEL и стала обладательницей приза – компьютерного класса, оснащенного новыми ЭВМ.

После смерти В.И. Иванова кафедру возглавляли Е.А. Крамер-Агеев, В.А. Климанов, А.М. Агапов, В.М. Демин. Все они стали достойными продолжателями ранее заложенных основ культуры кафедры №1.

Тяжело воспринял коллектив кафедры известие о Чернобыльской катастрофе, о человеческих жертвах. Первая группа добровольцев уже летом 1986 года поехала дозиметристами-разведчиками на 4-й блок Чернобыльской АЭС: Л.А. Лебедев, А.А. Строганов, С.Г. Михеенко, Б.Д. Зельдич. Они не только проводили радиационную разведку, но и модернизировали аппаратуру, давали советы по размещению локальных защит и ликвидации «горячих» очагов.

Кафедра сыграла определяющую роль в решении проблем защиты от ионизирующих излучений: защита от протяжённых источников, вторичное излучение в радиационной защите, прохождение излучений через неоднородности в защите, альбедо гамма- и нейтронного излучений, распространение излучений в воздухе и на границе «земля – воздух». Кафедра занимает лидирующие позиции в дозиметрии и спектрометрии электронного и бета-излучений, во внутриреакторной спектрометрии нейтронов и дозиметрии радиационных повреждений. Выдающаяся роль принадлежала кафедре в исследованиях глобального распространения радиоактивного загрязнения от испытаний ядерного оружия. Врачи-рентгенологи получили уникальные справочники для оценки доз и руководство по планированию терапевтического облучения.

В настоящее время кафедра готовит специалистов по радиационной безопасности для предприятий ЯТЦ, проектных и конструкторских институтов Госкорпорации «Росатом», Ростехнадзора, научные кадры для институтов РАН и медицинских учреждений.

|

Сотрудники каф. №1 |

Должность, ученая степень |

Учебные курсы

|

Область научных интересов |

|

Припачкин Дмитрий Александрович |

Заведующий кафедрой, д.ф.-м-н. |

|

|

|

Будыка Александр Константинович |

Профессор, д.ф.-м.н. |

Спектрометрия ионизирующих излучений |

|

|

Ванина Елена Александровна |

Профессор, д.ф.-м.н. |

Радиационная безопасность (с курсовым проектом) и безопасность атомных технологий |

|

|

Демин Виктор Максимович |

Доцент, к.ф.-м.н. |

Является модератором «Учебной, производственной и преддипломной практики» специалитета каф. № 1

|

|

|

Костерев Владимир Викторович |

Доцент, к.ф.-м.н. |

|

|

|

Ксенофонтов Александр Иванович |

Доцент, к.ф.-м.н. |

1. Инженерные методы расчета защиты 2. Радиационная защита ядерных установок 3. Физические основы проектирования защиты 4. Экология 5. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 6. Учебная (ПППУиН) практика: научно-исследовательская работа 7. Quantities and Data in Nuclear Technologies 8. Radiation Patterns 9. Earth's radiation field

|

|

|

Панин Михаил Петрович |

Доцент–консультант, к.ф-м.н. |

|

|

|

Орлова Ксения Николаевна |

Доцент, к.т.н. |

|

|

|

Мартынюк Юрий Николаевич |

Доцент, к.ф.-м.н. |

|

|

|

Теверовский Юрий Львович |

Старший преподаватель |

|

Разработка новых приборов и методов регистрации излучения на базе ООО НПП Доза |

|

Беклемишева Анна Владимировна |

Доцент, к.ф.-м.н. |

«Безопасность жизнедеятельности» |

|

|

Камнев Владимир Александрович |

Старший преподаватель, специалист по УМР 1-й категории |

|

|

|

Сурин Павел Петрович |

Ассистент |

|

|

|

Садофьев Илья Дмитриевич |

Ассистент, инженер |

|

Моделирование переноса ионизирующих излучений (в частности, в ускорительных системах) |

|

Нагаев Рафаил Хамзонович |

Заведующий (учебной) лаборатории |

|

Обеспечение и поддержка функционирования учебно–исследовательских лабораторий. |

|

Кокурин Олег Николаевич |

Ведущий инженер |

|

Обеспечение нормативно-правовой поддержки в области использования источников ионизирующего излучения. Обеспечение вопросов электробезопасности. |

|

Краснова Мария Алексеевна |

Инженер 2 категории |

|

Обеспечение проведения лабораторных работ и научно-исследовательской деятельности. |

Студентам

С самых первых шагов развития ядерной отрасли промышленности возникла проблема обеспечения радиационной безопасности как персонала, непосредственно работавшего в отрасли, так и населения, проживавшего вблизи соответствующих производственных объектов. С течением времени, особенно после ряда аварий, произошедших в атомной отрасли, важность проблемы обеспечения радиационной безопасности теперь уже не только персонала и населения, но и окружающей среды существенно возросла. Значимость ее будет сохраняться, пока существует на Земле человек. Решать возникающие при этом задачи, должны высококлассные ученые, специалисты, эксперты, непременно с широким и глубоким высшим профессиональным образованием.

В настоящее время кафедра осуществляет подготовку выпускников бакалавров, магистров и специалистов по следующим программам:

- Радиационная безопасность человека и окружающей среды (бакалавриат и магистратура).

- Радиационная безопасность атомных станций - РБ АС (специалитет).

Направления подготовки

- 14.03.02 «ЯДЕРНЫЕ ФИЗИКА И ТЕХНОЛОГИИ»

- 14.04.01 «ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОФИЗИКА» ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: «РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

- 14.05.02 «АТОМНЫЕ СТАНЦИИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИНЖИНИРИНГ» ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АС»

Фундаментальные учебные пособия

- Иванов В.И. «Курс дозиметрии».

- Гусев Н.Г., Климанов В.А., Машкович В.П. и др. «Защита от ионизирующих излучений».

- Машкович В.П. Справочник «Защита от ионизирующих излучений».

Новые учебные пособия

- Введение в теорию переноса и физику защиты от ионизирующих излучений.

- Дозиметрия ионизирующих излучений.

- Спектрометрия ионизирующих излучений. Гамма-спектрометрия.

- Моделирование переноса излучения.

- Моделирование переноса радиоактивных веществ в атмосфере.

- Надежность технических систем и управление риском.

- Основы экологии и охраны окружающей среды. Основы медико-экологической безопасности.

Профессиональные курсы обучения

- Воздействие излучений на человека и окружающую среду.

- Теория переноса ионизирующих излучений.

- Физика защиты. Инженерные методы расчета защиты. Физические основы проектирования защиты.

- Дозиметрия и ионизирующих излучений.

- Спектрометрия ионизирующих излучений.

- Радиационная безопасность.

- Безопасность атомных технологий.

- Распространение в окружающей среде выбросов и сбросов объектов ядерной энергетики.

- Инструментальные методы радиационной безопасности

- Аппаратура контроля радиационной безопасности

- Надежность оборудования атомных реакторов и управление риском.

- Медико-биологические основы радиационной безопасности.

- Безопасное обращение и захоронение РАО и ОЯТ.

- Теория рисков и принцип ALARA.

- Основы экологической безопасности атомных технологий.

- Кроме профессиональных курсов каф. № 1 ведет занятия для студентов всего НИЯУ МИФИ по общеобразовательным курсам: Экология и Безопасность жизнедеятельности.

Распределение

Сферой профессиональной деятельности выпускников кафедры являются в первую очередь предприятия атомной отрасли промышленности, медицины, науки и смежных областей, включая базовые институты академии наук: ИБРАЭ АН РФ; НТЦ ЯРБ; ВНИИАЭС; ФМБЦ им. А.И. Бурназяна; ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина»; ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова; РНЦ «Курчатовский институт»; РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина; ГУП МосНПО «Радон» и другие НИИ и КБ отрасли. Студенты выпускники распределяются и по базовым предприятиям Росатома, включая АЭС, АЭП, НИКИЭТ, АО «ТВЭЛ», ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, АО ГСПИ, НИИАР и др.

Аспирантам

Главной задачей аспирантуры (профессиональное высшее образование в новой системе образования) является подготовка кандидатов наук для восполнения высококвалифицированных кадров для вузов, научных учреждений, для наукоемких сфер производства. При этом главная цель обучения в аспирантуре – подготовка диссертации к защите в диссертационном совете за время обучения в аспирантуре.

Аспиранту за время обучения необходимо:

- провести научное исследование;

- подготовить необходимое число публикаций по тематике диссертации и провести апробацию результатов;

- сдать кандидатские экзамены;

- успешно пройти предзащиту диссертации на итоговой аттестации;

- получить положительное заключение организации по диссертации

- подать диссертацию в диссертационный совет до окончания срока обучения или сразу после

- после окончания обучения в аспирантуре:

- защитить диссертацию в срок (не позднее одного года после выпуска).

Аспирантура в настоящее время (четыре года) Научная специальность 2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность.

Предметы обучения:

- история и философия науки;

- иностранный язык;

- элементы психологии и педагогики;

- информационное пространство преподавателя инженерного вуза;

- методология планирования и проведения научного исследования;

- научная визуализация;

- ядерные технологии и экология топливного цикла;

- нейтронно-эффективные сечения и представление данных для формирования библиотек групповых констант;

- ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность;

- педагогическая практика;

- научная практика.

В настоящее время на кафедре проводятся научные исследования и разработки по следующим направлениям: моделирование переноса ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающей среде, обоснование безопасности объектов использования атомной энергии на всех этапах жизненного цикла, моделирование спектрометрических и радиометрических измерений, модели оценки риска и принятия решений, разработка новых систем измерений параметров СЦР и дозиметрии нейтронного излучения, разработка методик восстановления полей нейтронного излучения, решение прикладных задач в области гамма-, бета- и альфа-спектрометрии.

Технологии моделирования

Программные средства для моделирования переноса ионизирующего излучения

Большинство прикладных задач радиационной физики так или иначе связано с определением полей ионизирующего излучения, т.е. распределения частиц в пространстве с учетом их спектра и направления движения. На основе этих полей делаются выводы о возможном облучении людей, об уровне критичности ядерных установок и радиационных повреждениях их конструкций, о режиме и форме терапевтического облучения пациентов, о конструкции регистрирующей аппаратуры и т.д. В некоторых случаях ионизирующее излучение может даже выступать средством измерения или передачи информации.

Для учебно-научных расчетов переноса ионизирующего излучения кафедра использует программное обеспечение с открытым доступом, а также специальные расчетные коды, разработанные сотрудниками кафедры. Основным расчетным средством является свободно распространяемый пакет GEANT4. Пакет позволяет моделировать перенос фотонов, нейтронов и заряженных частиц в широком диапазоне энергий, задавать сложные геометрические объекты и визуализировать траектории частиц. По пакету имеется обширная документация и многочисленные примеры его использования. Однако, в отличие от многих других расчетных кодов, GEANT4 требует знания основ программирования на языке С++.

а) б)

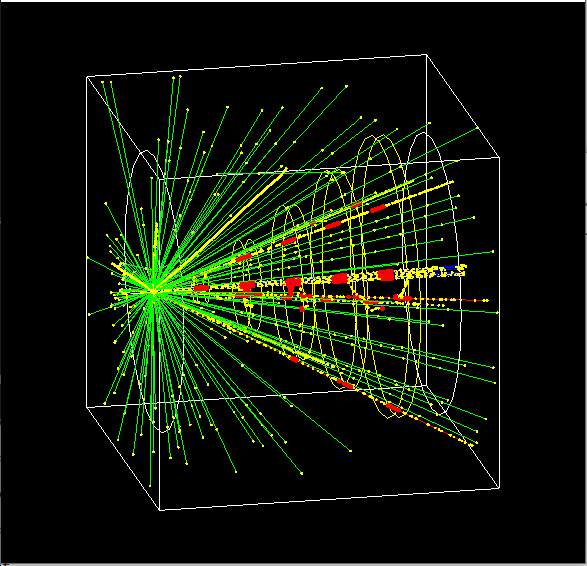

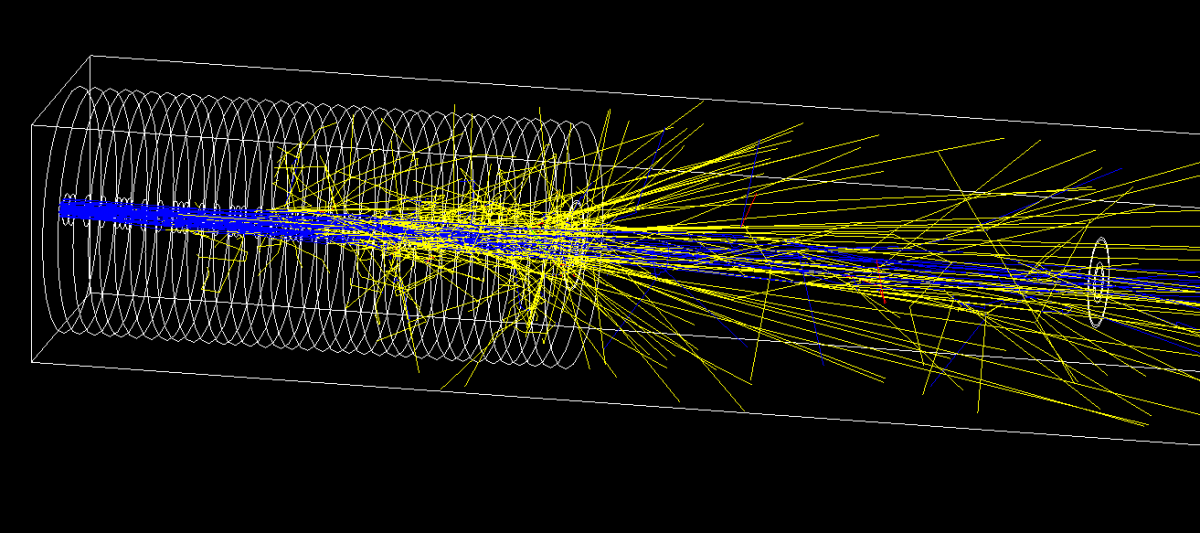

Рис. 4.1 Примеры расчетов в пакете GEANT4. Генератор тормозного излучения(а), прохождение электронов через многофольговый конвертер (б).

Программные средства для моделирования переноса радиоактивных веществ в окружающей среде

Перенос радиоактивных веществ в атмосфере является наиболее быстрым механизмом попадания радиоактивных веществ в объекты окружающей среды и организм человека. В процессе нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях на объектах использования атомной энергии, к которым относятся атомные электростанции (АЭС), происходят выбросы радиоактивных веществ в атмосферу. При нормальной эксплуатации таких объектов безопасный для человека и окружающей среды уровень выбросов регулируется нормативными документами и прямыми измерения объёмных активностей в этих выбросах. В аварийных ситуациях для оценки воздействия радиоактивных веществ, поступивших в атмосферу, на человека и окружающую среду и оценки возможных радиологических последствий аварий используют как прямые измерения, так и специализированные программные средства на основе моделей, описывающих перенос радиоактивных веществ в атмосфере.

Для моделирования переноса радиоактивных веществ на кафедре используются современные программные средства (ПС), к которым относятся разработанные в ИБРАЭ РАН системы («РОМ», «ПАРРАД» и др.) использующиеся для обоснования безопасности и прогнозирования последствии радиационных аварий. В их основе лежит лагранжева траекторная стохастическая модель атмосферного переноса, основанная на решении уравнения турбулентной диффузии методом статистических испытаний (Монте-Карло).

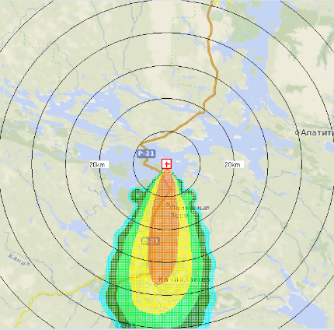

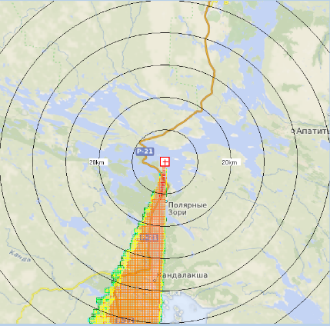

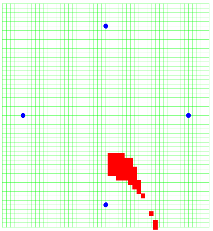

а) б)

Рис. 4.2. Моделирование переноса радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы при кратковременных выбросах: а – неустойчивая атмосфера (класс А); б – устойчивая атмосфера (класс F)

Новые системы измерений параметров СЦР и дозиметрии нейтронного излучения

Одна из проблем ядерной индустрии, которая возникает при обращении с опасными делящимися материалами вне реакторов — предупреждение об аварии, вызванной возможной самоподдерживающейся цепной реакцией деления (далее СЦР) – реакцией деления урана и трансурановых элементов под действием нейтронов при случайной критичности технологического процесса. Согласно требованиям нормативных документов при проектировании систем аварийной сигнализации (далее САС) возникновения самоподдерживающейся цепной реакции должен быть обеспечен контроль за состоянием ядерной безопасности обслуживающего персонала производства. САС предназначены для быстрого обнаружения и оповещения персонала о возникновении/начале возникновения СЦР в ядерно-опасной зоне (далее ЯОЗ). Для обеспечения ядерной безопасности вся контролируемая территория должна быть оснащена сетью датчиков (аварийных сигнализаторов или иначе сетью датчиков детектирования). Эти устройства должны оперативно решать не только вопрос масштаба, но и места возникновения СЦР. При этом важным этапом обеспечения радиационной безопасности является определение и подтверждение расчётом или экспериментом границ ЯОЗ.

В настоящее время на кафедре разрабатывается новый программно-аппаратный комплекс для оценки характеристик СЦР в ЯОЗ и оценки доз облучения персонала. Создано новое ПО «Программное средство для оценки характеристик самопроизвольной цепной реакции (СЦР)» использующее измерения импульсного нейтронного дозиметра ДБН-А03Д разработанного НПП «Доза».

а) б)

Рис. 4.3 Импульсный нейтронный дозиметр ДБН-А03Д (а) и оценка положения источника СЦР с помощью ПО (б)

Разработка методик восстановления полей нейтронного излучения

Информационно – вычислительный комплекс «MIXER» для восстановления и анализа спектров нейтронов ядерно – физических установок.

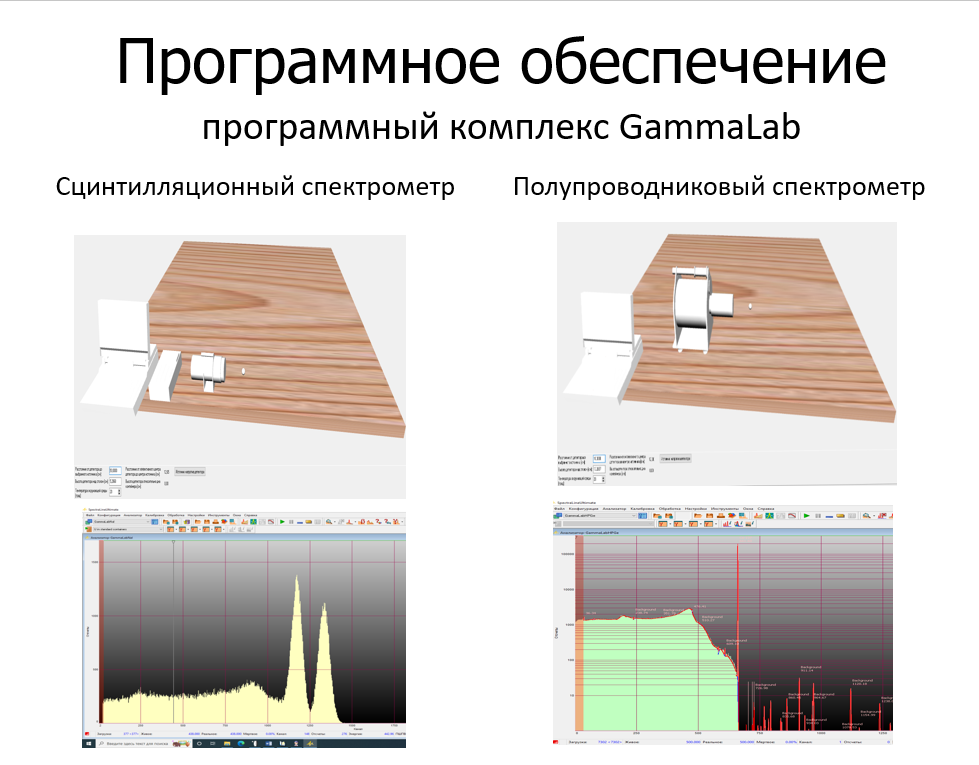

Моделирование спектрометрических и радиометрических измерений

Виртуальная лаборатория спектрометрии и радиометрии GammaLab (ООО «ЛСРМ» LSRM). Позволяет студентам приобрести компетенции в области спектрометрии реакторных нейтронов и активационного анализа. Программный комплекс GammaLab разработан для обучения работе со сцинтилляционным и полупроводниковым спектрометрами. GammaLab позволяет выработать навыки по определенному режиму работы со спектрометрами.

Рис. 4.4 Работа в ПО GammaLab

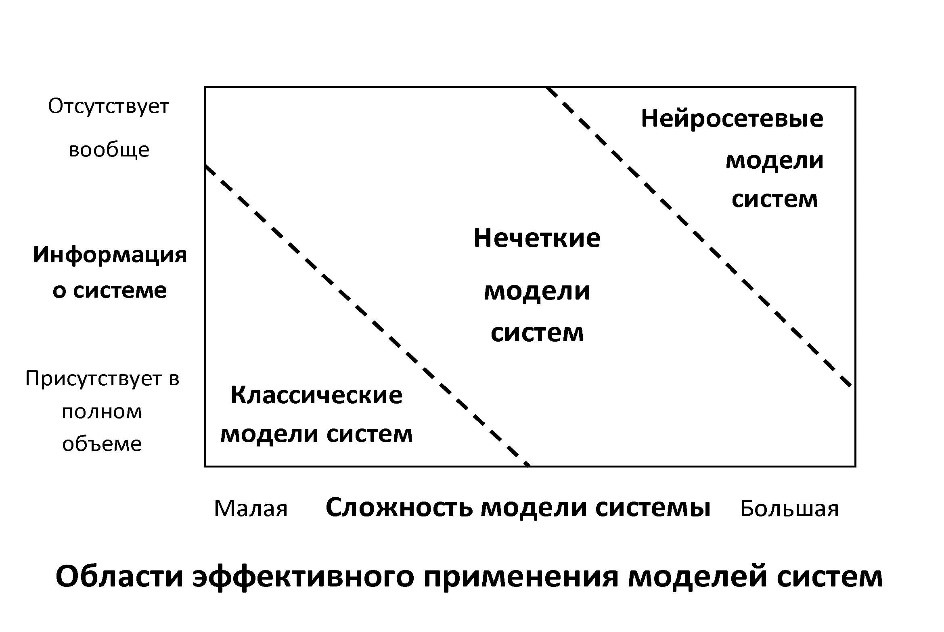

Модели оценки риска и принятия решений

Проблема оценки риска и принятия решений в условиях неопределенности занимает важное место в общей проблеме принятия решений. Ее успешное решение в настоящее время невозможно без применения новых информационных технологий, составной частью которых являются интеллектуальные средства обработки информации.

Под традиционной информационной технологией понимается информационная технология на базе «жестких алгоритмов», а под новой информационной технологией подразумевается информационная технология на базе «мягких вычислений» с использованием достижений искусственного интеллекта.

«Мягкие вычисления» предполагают терпимость к нечеткости и частичной истинности используемых данных для достижения интерпретируемости, гибкости и низкой стоимости решений. «Мягкие вычисления» = «нечеткие системы» + «нейронные сети» + «генетические алгоритмы».

Рис. 4.5 Область применения моделей

Преимущества нечетких моделей оценки риска

- Корректные оценки риска. Благодаря адекватному учету природы влияющих параметров (случайность, нечеткость), введению понятия «вероятность нечеткого события».

- Корректный учет неопределенности оценок. В нечетких моделях обрабатываются функции, а не числа (точечные значения) как в вероятностных моделях, и неопределенности входных параметров изначально включаются в модель.

- Получение оценок при отсутствии количественной информации. Информация качественного характера органично включается в модель оценки риска.

При использовании аппарата нечетких вычислений результат получается в виде результирующей функции распределения. Таким образом, информация о неопределенностях исходных данных (частот отказов), закладываемая при описании их функциями принадлежности, трансформируется в информацию о неопределенности результата в соответствии с логикой модели, например, дерева отказов.

Нечеткое (нейро-нечеткое) моделирование открывает широкие перспективы в случае невозможности использования традиционного классических моделирования.

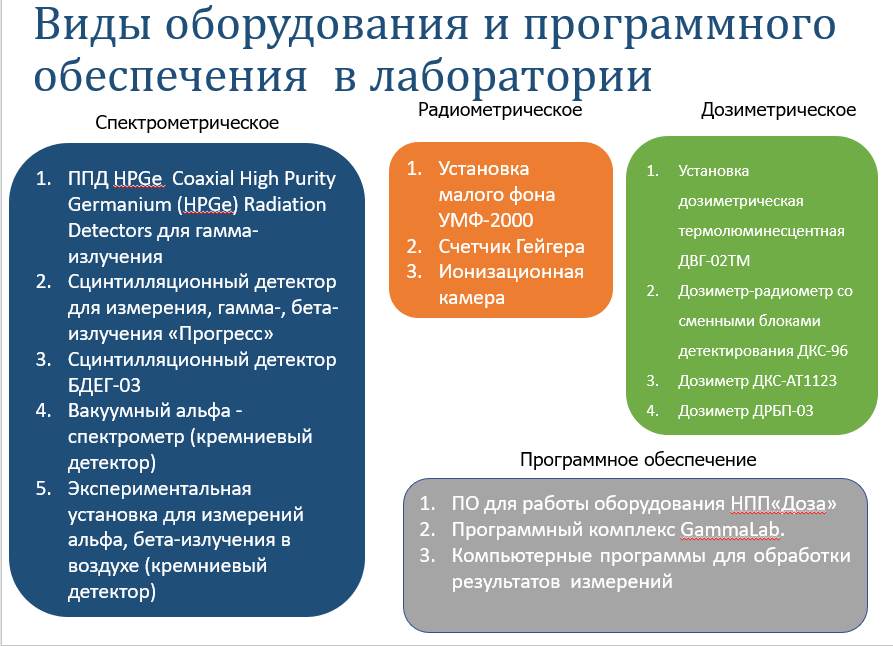

Экспериментальные и работы на кафедре проводятся с использованием современного спектрометрического, радиометрического, дозиметрического оборудования и программного обеспечения НПП «Доза», НТЦ «Амплитуда», ООО «ЛСРМ». Актуальное санитарно-эпидемиологическое заключение на работы с ИИИ в лаборатории «Инструментальные методы радиационной безопасности» (ауд. Д-206) на 5 лет до 2028 г.

Спектрометрическая лаборатория

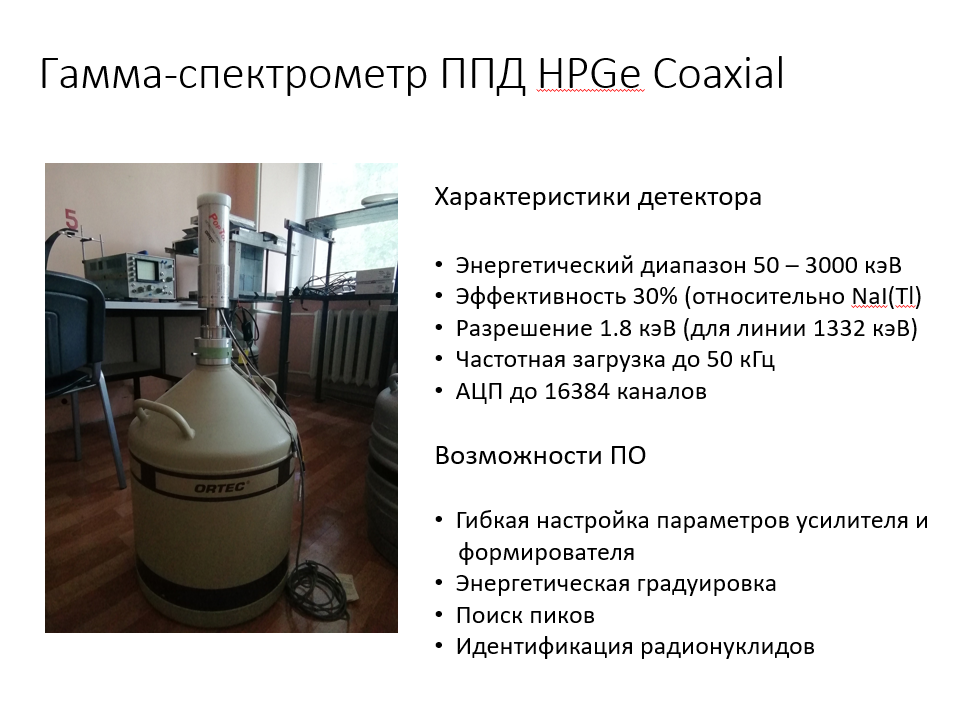

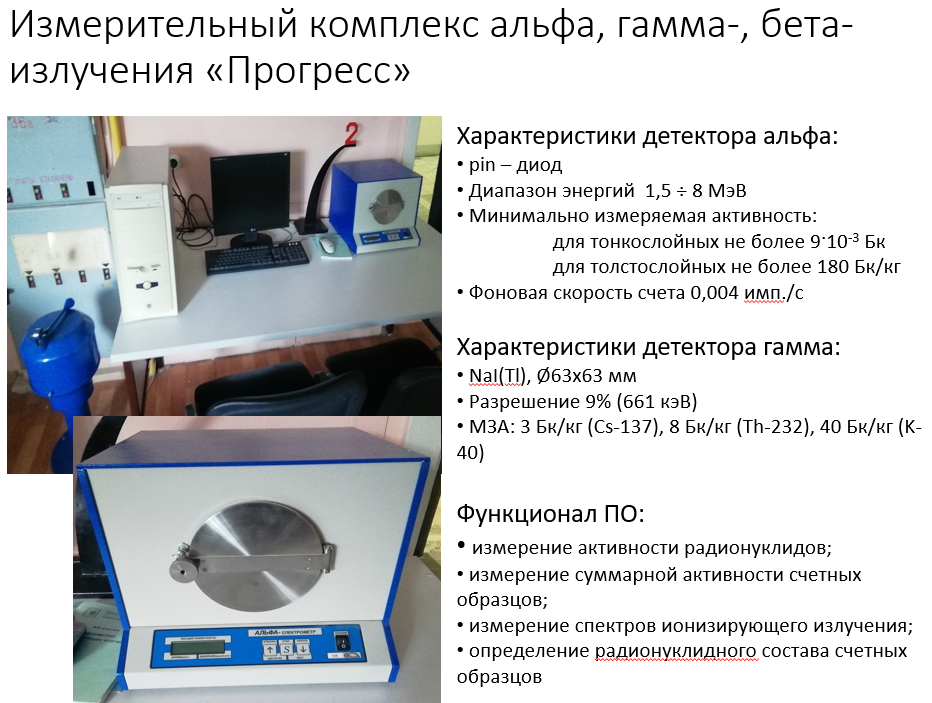

Лаборатория кафедры содержит полупроводниковые и сцинтилляционные гамма- и бета-спектрометры, альфа-спектрометр, установку для измерения распределения по массе и активности радионуклидов в воздушной среде. В том числе ППД HPGe Coaxial High Purity Germanium (HPGe) Radiation Detectors для гамма- излучения, сцинтилляционный детектор для измерения гамма-, бета- излучения «Прогресс», вакуумный альфа - спектрометр (кремниевый детектор), экспериментальная установка для измерений альфа-, бета-излучения в воздухе (кремниевый детектор)

Рис. 4.6 Виды оборудования и программного обеспечения в лаборатории

Рис. 4.7 Спектрометр гамма-излучения высокого разрешения на основе полупроводниковых детекторов из особо чистого германия (HPGe)

Рис. 4.8 Измерительный комплекс альфа, гамма-, бета- излучения «Прогресс»

Дозиметрическая лаборатория

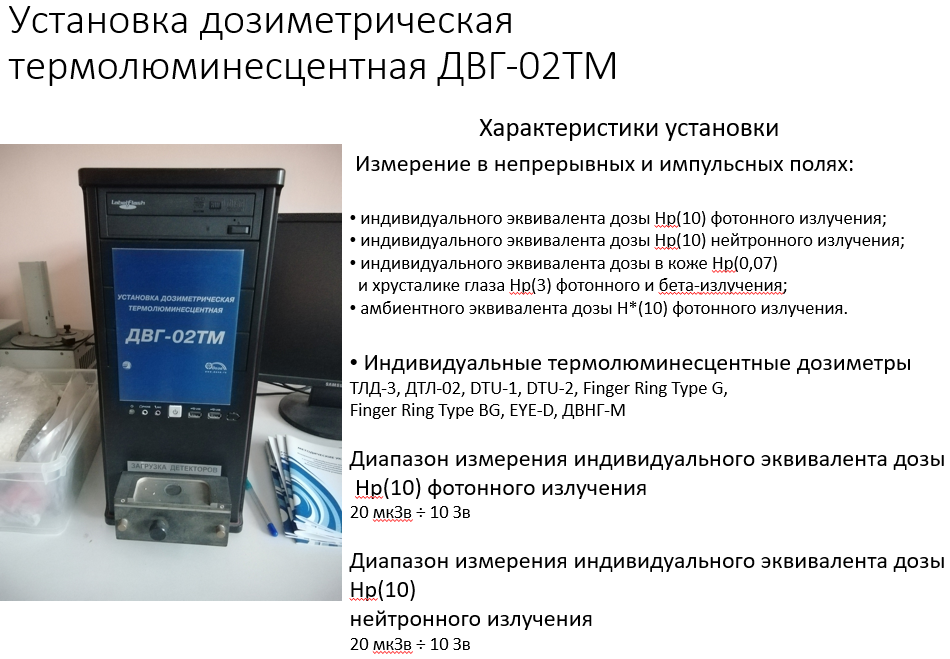

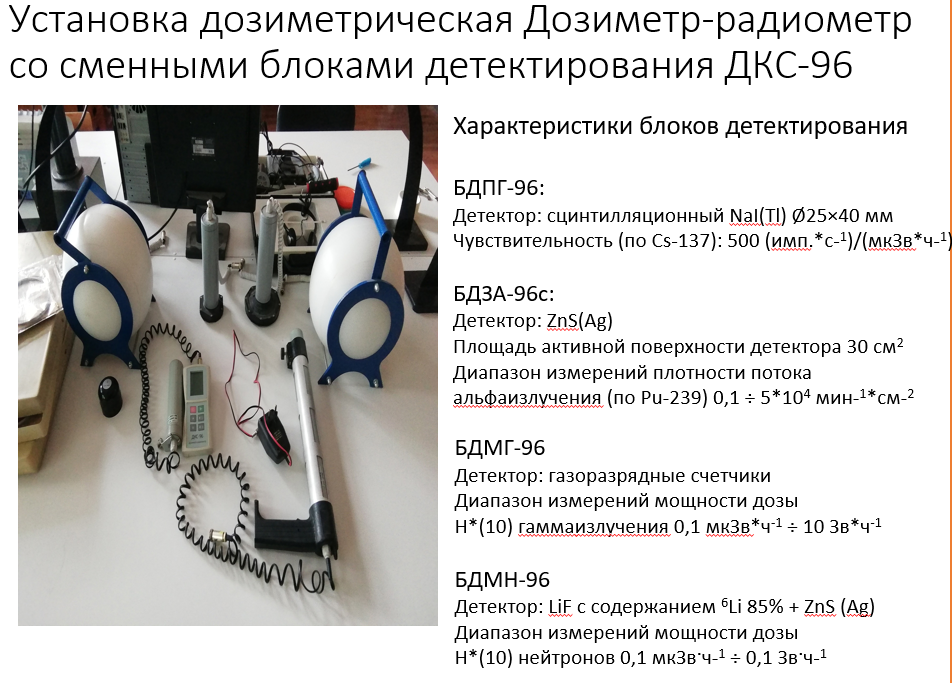

Для целей дозиметрии на кафедре используется парк дозиметров и радиометров с насадками для конкретных видов ионизирующих излучений. В том числе установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ, дозиметр-радиометр со сменными блоками детектирования ДКС-96 и другие.

Рис. 4.9 Установка малого фона УМФ-2000

Рис. 4.10 Установка дозиметрическая термолюминесцентная ДВГ-02ТМ

Рис. 4.11 Установка дозиметр-радиометр со сменными блоками детектирования ДКС-96

На кафедре ведётся активная общественная деятельность сотрудники кафедры, студенты и аспиранты регулярно принимают участие в научных конференциях, поездках на профильные партнёрские предприятия и др.

Участие в мероприятиях и конференциях

В 2024 году сотрудники кафедры приняли участие в следующих научных конференциях:

- Международная научно-практическая конференция молодых специалистов, ученых и аспирантов по физике ядерных реакторов (Волга-2024), Тверская область;

- Международный Конгресс AIM, Абу-Даби;

- II Конгресс молодых ученых, Сочи;

- II Международный молодежный ядерный форум Обнинск NEW, Обнинск;

- XXII Международная научно-практическая конференция «ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - XXI ВЕК», Екатеринбург;

- Курчатовский форум «Исследования с применением синхротронного излучения, нейтронов и электронов» (Курчатов ФСНЭ-2024), Москва;

- Научно-практическая конференция «Оценка результативности российской науки как основы повышения конкурентоспособности России», Москва;

- ОБНИНСК ТЕХ, Обнинск;

- X Международная конференция «Лазерные, плазменные исследования и технологии - ЛаПлаз-2024», Москва;

- VIII Международная (XXI Региональная) научная конференция «Техногенные системы и экологический риск», Обнинск;

- XI Всероссийский с международным участием молодежный научный форум Open Science 2024, Гатчина;

- «VI Международная научно-практическая конференция «Охрана окружающей среды и обращение с радиоактивными отходами научно-промышленных центров», Сергиев Посад;

- XIX Международная научная конференция «Физико-химические процессы в атомных системах», Москва;

Работа с молодежью

На кафедре, начиная с сентября 2023 года, существует студенческий кружок «Физика защиты». Организованный стараниями Германа Арустамова при поддержке Студенческого научного общества НИЯУ МИФИ, кружок объединил любителей изучения радиационной физики, то есть её применения в различных сферах науки и техники (от материаловедения до медицины, от сельского хозяйства до дистанционного обследования объектов…), а также предотвращения негативных последствий облучения.

Кружок проводит выездные мероприятия с посещением предприятий атомной промышленности и научно-производственных объединений, участвует в деятельности лектория МИФИ, ведёт группу ВКонтакте.

Кружок в НПП ДОЗА (Зеленоград, 2024 г.)

- Припачкин Дмитрий Алексадрович, DAPripachkin@mephi.ru, +7 (495) 788 56 99, доб. 8458 (общие вопросы)

- Демин Виктор Максимович, VMDemin@mephi.ru +7 (495) 788 56 99, доб. 8113 (учебно-методическая и образовательная деятельность)

- Садофьев Илья Дмитриевич, IDSadofev@mephi.ru , +7 (495) 788 56 99, доб. 9828 (работа с молодежью)

- Краснова Мария Алексеевна, MAKrasnova@mephi.ru +7 (495) 788 56 99, доб. 8112 (кадровые и организационные вопросы)