В чем особенность образования в сфере экономики и менеджмента, которое можно получить в МИФИ на факультете бизнес-информатики и управления комплексными системами? Как естественнонаучный профиль университета сочетается с экономическими предметами? Зачем будущим менеджерам знать основы физики? Какие научные исследования ведут экономисты МИФИ? Обо всем этом мы беседуем с профессором кафедры управления бизнес-проектами НИЯУ МИФИ, руководителем образовательной программы «Управление цифровой трансформацией наукоемкого бизнеса» Владимиром Харитоновым.

Интервью взято для рубрики «Голос науки».

Владимир Харитонов

– Владимир Витальевич, можно ли сказать, что образовательные программы в сфере экономики для МИФИ- что-то новое?

– Еще в 1996 году в МИФИ создали экономико-аналитический институт, с тех пор в МИФИ началось профессиональное экономическое образование. Тогда мы получили лицензии на три экономических специальности – управление народным хозяйством, прикладная информатика в экономике и математические методы в экономике. Потом постепенно это все развивалось, экономико-аналитический институт превратился в факультет бизнес-информатики и управления комплексными системами.

– В чем принципиальные отличия физико-экономического образования, которое дают в МИФИ?

– Оно базируется на трех принципах. Известно, что треугольник — самая устойчивая фигура в сопромате. В экономике, я считаю, все базируется на естествознании. Все материальные ценности — это естествознание в широком смысле слова. Тут и физика, и химия. Дальше появляется финансист, который должен оценить, сколько это стоит. Но дальше появляется политик, который принимает решение: да или нет, может быть это не очень выгодно, но с каких-то стратегических позиций архинужно для государства. Если вы из этого треугольника что-то выбрасываете, это не экономика. Поэтому наше обучение обязательно включает фундаментальные естественнонаучные элементы, поскольку вы должны представлять предметную область.

– И экономист или менеджер должен знать физику?

– Если вы управляете атомной энергетикой, вы должны знать фундаментальные основы топливного цикла и работы реакторов. Бессмысленно, не понимая этого, выстраивать экономику атомной энергетики. Не случайно, все первые книги и учебники по экономике ядерной энергетики написаны преподавателями и выпускниками МИФИ. Но тоже самое, если вы цветы продаете, и не знаете, как они растут, сколько времени хранятся, чем их надо подкармливать, то не будет у вас хорошего бизнеса. Но мы, конечно, не на цветники ориентируемся (хотя там тоже много интересного), а на наукоемкие бизнесы. Некоторые студенты побаиваются почему-то идти на экономические специальности в МИФИ, поскольку мы базовый университет Росатома, у нас тут ядерная физика, основы которой знает исключительно маленькая часть населения Земли. Но мало кто представляет себе, что на самом деле абсолютно все технологии рождаются как продукт экстремальной физики. Давайте возьмем термояд. Его уже 60 лет пытаются получить, и до сих пор не получили, но зато в качестве побочной продукции этих исследований мы получили и используем сверхпроводники, сверхвысокий вакуум, в котором делают сверхчистые химические материалы, сверхвысоковольтную техника, которую физики разработали, чтобы пропускать через токамак ток в 10 миллионов ампер, благодаря чему есть линии электропередач на полтора миллиона вольт и так далее. То есть экстремальная физика порождает множество технологий, которые, в свою очередь, рождают новый бизнес и никак не связаны с ядерной физикой.

–То есть физика напрямую связана с бизнесом?

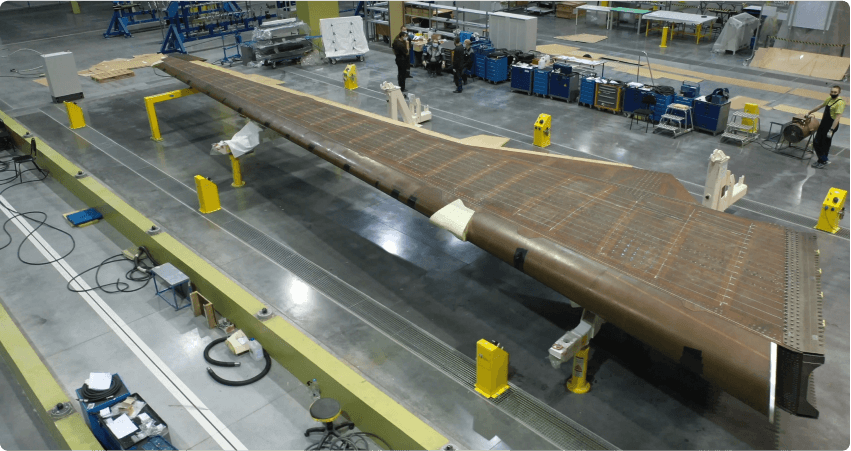

– Вот еще один пример. В ядерной энергетике нужно разделять изотопы урана. Для этого центрифуги должны крутиться со скоростью 3 маха. Когда она крутится с такой скоростью, у нее возникают растягивающие напряжения, она может лопнуть, если ее слишком сильно раскрутить. А чем сильнее крутится, тем лучше эффект разделения. Значит, физикам пришлось придумать легкие, но прочные материалы. Так родились композитные материалы, которые, оказывается, нужны в авиации. И мы получили композитное крыло для новейшего российского лайнера МС-21, и ряд других элементов современных самолетов мы делаем из композитных материалов, которые родились здесь, в Росатоме. Например, пропеллеры для ветряков – а это никакая не ядерная энергетика. У ветряков такая же проблема, он крутится, у него растягиваются пропеллеры, и они могут лопнуть, если дует слишком сильный ветер. Значит, нужен легкий, но прочный материал – опять тот же композит. И вот так везде. Наукоемкая отрасль рождает массу технологий, которые, естественно, распространяются по народному хозяйству и создают совершенно новые бизнесы. И научить этому не могут нигде, кроме как МИФИ, который близок к таким наукоемким технологиям, к экстремальной физике, к ускорителям, ядерным и термоядерным реакторам, космическим исследованиям. Из всего этого рождается новый бизнес, и человека надо этому научить.

Композитное крыло для новейшего российского лайнера МС-21

– Тот же подход, вы полагаете, применим и к изучению цифровых технологий?

– Кто родитель цифровых технологий? Опять же физики. Интернет как родился? Физикам надо было взаимодействовать. Прошел эксперимент, например, в ЦЕРНе, на мощном ускорителе. Там получились миллиарды данных. А физики сидят в разных странах. Им что, все время ездить в ЦЕРН, что ли? Им надо получать информацию, и дистанционно же ее в ЦЕРН сообщать. Так родился интернет. Что такое цифровая экономика? Сначала физики разрабатывали те же реакторы, оружие, космические системы. Для этого им требовались очень мощные математические методы расчетов. Там применялись очень сложные физические уравнения, для их решения были нужны численные методы, вручную их считать бессмысленно. Появились сначала арифмометры, потом вычислительные машины. Кто лучше всего умеет их делать? Те, кто умеют считать сложные математические задачи. А потом это, естественно, пошло в народное хозяйство и появились компактные компьютеры. Опять же, кто в 1990-х годах обыграл даже «Грэя», самый мощный на тот момент американский суперкомпьютер? Наши математики с помощью распараллеливания вычислений на персональных компьютерах. А теперь весь мир работает на параллельных вычислениях. Так что очень много вещей связанных в том числе с цифровизацией родились опять же в нашей отрасли. Самые сильные математики и самые сильные программисты были здесь.

– Но теперь на повестке дня цифровизация уже не столько физических процессов, сколько бизнес-процессов.

– Может быть в определенном смысле физические процессы проще оцифровывать, потому что там природа, эксперименты можно воспроизводить, повторять и уточнять вычисления, а в обществе главный элемент – человек, он сегодня такой, завтра другой, появляются сложности, нужны серьезные алгоритмы, высококвалифицированные специалисты для того, чтобы правильно оцифровывать бизнес-процессы. И кто это может сделать? МИФИ, родина кибернетики и вычислительных машин. , нигде, иначе как МИФИ, этому не научишь как следует.

Вот есть теория управления в технических системах, будь то управление реактором, истребителем, космическим аппаратом и так далее. Для них разработана мощная математическая теория управления. Потом из этой теории управления удалили математику, добавили психологию и обозвали то, что осталось, менеджментом. Но мы в МИФИ стараемся дать основы исходной теории управления. Наш замечательный преподаватель Г.Н. Алексаков (к сожалению, ныне покойный) часто демонстрировал эффектный опыт из теории управления. Он ставил карандаш острием на небольшую круглую платформу, которая может перемещаться в плоскости. Лазерные лучи наблюдают за верхним кончиком этого карандаша и передают информацию на моторчик, который управляет перемещением платформы так, что карандаш стоит на острие и не падает. Почему? А потому, что управление платформой построено по системе обратной связи. Вот что может продвинутая теория управления – сохранять стабильность неустойчивых систем. Мы готовим специалистов по менеджменту, знающего элементы теории управления техническими системами, потому что там весь понятийный аппарат сформулирован лучшим образом, строго и последовательно.

Так приложение "Шедеврум" изображает понятие "Экстремальная физика"

– И студенты должны уметь применять теорию управления к бизнесу?

– Естественно, эта теория применяется к разным бизнес-моделям из разных сфер деятельности. Каждый студент у нас получает на втором курсе самостоятельное задание на научно-исследовательскую работу, тема которой трансформируется в его выпускную работу. Тема, конечно, выбирается в соответствии с его интересами, например, он хочет заниматься развитием ветряков – и вот он будет делать учебно-исследовательскую работу по ветрякам в течение двух с половиной – трех лет, и она выльется в конечном итоге в выпускную работу. На этом пути он сделает пару публикаций и выходит вполне подготовленным специалистом.

– На вашей кафедре ведутся научные исследования?

– Конечно. Я, например, в большей степени работаю по экономической тематике ядерной энергетики. Например, мы со студентами оцениваем экономику атомных ледоколов. Вопрос: ледокол окупаем или нет? Когда вы построили атомную станцию, вы зарабатываете на продаже электроэнергии. Когда вы построили пекарню, вы зарабатываете, продавая французские булочки. А ледокол на чём зарабатывает? Он зарабатывает на том, что проводит суда. За ним в караване идёт несколько судов. Одни нефть везут, другие сжиженный природный газ, третьи контейнеры и так далее. И они платят. Задача какая? Надо увязать все факторы так, чтобы деятельность ледокола была прибыльной. А какие затраты на его строительство, а какова стоимость эксплуатации, а какой тариф должен быть, сколько он должен брать с каждой тонны груза, который перевозит караван, и сколько тогда он рейсов должен сделать туда-обратно, чтобы окупить себя максимально быстро? Два человека на нашей кафедре написали хорошие статьи в ведущих журналах на тему экономики ледокольного флота.

Вот сейчас Росатом договорился с Узбекистаном строить там АЭС с реакторами малой мощности. Современный реактор мощностью 1200 или даже 1700 мегаватт может один снабжать электроэнергией двухмиллионный город. Но они очень дорогие, и бизнес не очень охотно их финансирует. Они долго окупаются, а бизнесу надо побыстрее. Сейчас в мировой печати очень много разговоров о том, как и где строить атомные станции малой мощности (АСММ). Их можно серийно делать на заводах и собирать на площадке АЭС быстрее и дешевле, чем большие реакторы. Это все хорошо, но почему мы летаем на большие расстояния не на кукурузнике, а на «Боинге»? Потому что на большом лайнере дешевле и быстрее. Есть эффект экономии от масштаба. Чем меньше, тем дороже. Возникает вопрос: как же сделать вот этот маленький реактор выгодным? Тут очень много нюансов появляется. Например, мы делаем экономическую оценку реактора, у которого топливо будет работать не полтора года, как в больших реакторах, а шесть, семь, десять лет, то есть реактор непрерывно работает десять лет без перегрузки топлива. А как это скажется на экономике топливного цикла и АСММ? Наши студенты-магистранты защищают такие работы.

– Наверное, просто экономика обычной атомной электростанции уже давно хорошо изучена…

– Все время появляется что-то новое. Например — производство водорода. Водород — это не источник энергии, это энергоноситель. Чтобы получить водород, вы должны потратить энергии больше, чем получите при его сгорании. Сжигать уголь или сжигать газ для этого — бессмыслица. Поэтому лучше ядерной энергетики вроде как нет источника для того, чтобы получать водород. А как будет выглядеть экономичность вот такой когенерационной (двухпродуктовой) установки? Она производит электроэнергию, может еще тепло производить – и водород. Задача оценки экономичности вот такого сложного объекта очень интересная.

В жарких странах, таких как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты построено масса установок для опреснения морской воды. Правда, пока без атомной энергии, но вот в Объединенных Арабских Эмиратах уже построена 4-блочная атомная станция, которая, в том числе, будет использовать электроэнергию для опреснения морской воды. Процесс получения пресной воды из морской крайне энергоемкий, надо продавливать воду через супертонкие мембраны и ядерная энергетика может быть одним из элементов таких систем. Кстати, первая в мире опреснительная ядерная установка была сделана в Советском Союзе на берегу Каспия, со стороны Казахстана, где был построен первый многоцелевой реактор, причем на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением, который производил электроэнергию, тепло и опресненную воду для города энергетиков и для местной промышленности. А при опреснении морской воды получалось множество солей, используемых в медицине.

– Подводя некоторые итоги нашей беседы. По вашему мнению атомная энергетика является потенциальным источником новых бизнесов и стартапов?

– Конечно. Сейчас в отрасли более 80 новых бизнесов развивается. Бизнесменам давно известно, что лучше деньги вкладывать не тогда, когда вы достигли насыщения на производстве, ведь чтобы увеличить эффективность уже существующего и развитого производства, инвестиции нужно увеличивать в квадрате. А новый бизнес требует меньше денег, и может быстрее становиться прибыльным. Поэтому надо учить людей находить новые технологии, быстро их развивать и превращать в полезный бизнес. Тем более, что сейчас перед нами стоит очень острая проблема не столько уже импортозамещения, сколько технологического суверенитета. То есть мы должны уметь делать всё сами. За последние 30 лет мы в России потеряли очень многие умения. Только наша отрасль сохранилась, потому что она была закрытая и в ней нельзя было брать слишком много чужого. Благодаря этому ядерная отрасль умеет делать почти все сама.

Беседовал Константин Фрумкин, пресс-служба МИФИ