МИФИ – практически единственная российская организация, которая имеет прямой договор с проектом с международной Организацией по термоядерному синтезу ИТЭР на конструирование одной из диагностических систем реактора. Об этом проекте мы беседуем с его исполнителем, доцентом кафедры физики плазмы МИФИ Ярославом Садовским.

Интервью взято в рамках рубрики "Голос науки".

Итак, что же вы с вашими коллегами создаете?

Уже с 2016 года на нашей кафедре физики плазмы ведутся работы для международного токамака ИТЭР, мы делаем диагностический комплекс для этого токамака. Начинали с маленьких макетов, прикидок, а сейчас уже делаем законченный диагностический комплекс.

А что он диагностирует?

Он диагностирует пыль. Когда я это говорю, это всегда вызывает улыбки и смех. И всегда приходится пояснять, что, конечно же, это не та пыль, которая домашняя грязь. А это микрометаллические частицы, то есть, маленькие-маленькие частички металла, которые образуются, когда разрушается внутренняя, обращенная к плазме стенка термоядерного реактора.

Она разрушается в ходе работы реактора?

Да, в ходе работы реактора из-за разных процессов первая стенка неизбежно будет разрушаться. Это распыление и перенапыление слоев, растрескивание от циклических тепловых нагрузок, а возможно, даже и разбрызгивание: если плазма попадет на стенку и расплавит ее, может произойти разбрызгивание капелек металла, которые уже в полёте станут твёрдыми шариками. Это тоже микрочастицы. Всё это в целом мы называем пылью, хотя это могут быть и шарики, и шелушинки. Есть разные формы пыли, у которых разная природа возникновения, но в целом всё это называется пыль.

Размеры у этой пыли какие обычно?

Микроны. От единиц до сотен микрон.

И эта пыль будет держаться в реакторе между разрядами?

Ну а куда же ей деваться? Если она вдруг образуется, то она там останется. И как раз наша задача периодически проверять, насколько ее много. Как мы ожидаем, пыль будет потихоньку мигрировать внутри реактора вниз, в его нижние сегменты под действием сил гравитации, но, конечно, это не наверняка, может быть, частицы пыли где-то прилипнут к стенкам. Но мы будем отбирать в нижней части реактора небольшой образец пыли. Когда я рассказываю о нашей работе студентам, я всегда провожу аналогию с пальцем, которым проводят по полке, чтобы понять, как много пыли в комнате.

Но анализ пыли происходит уже за пределами камеры реактора?

Да, конечно, именно поэтому наша система такая непростая. Мы должны взять образец пыли и вывезти его, а ввиду огромных масштабов реактора ИТЭР, все расстояния там большие. Вывозить пыль надо почти за 20 метров от реактора. Специальный пылесборный зонд, который мы разработали, проедет из диагностической комнаты внутрь реактора, соберет там образец пыли, вывезет обратно, и тут мы сделаем первично какие-то анализы. В первую очередь мы взвесим, сколько пыли мы собрали. А вторая самая интересная характеристика – сколько в этой пыли изотопов водорода, дейтерия и трития. Потому что пыль в силу своей большой удельной поверхности будет накапливать изотопы водорода, а количество трития в реакторе строго регламентировано. Поэтому кучка пыли может выступить аккумулятором трития, и это надо, конечно же, контролировать.

А что из себя будет представлять этот зонд?

Это небольшая цилиндрическая капсула, мы называем ее пылесборной головкой, в которую спереди, наподобие гильзы, вставляется одноразовый контейнер для сбора пыли. Контейнер одноразовый – это чтобы он всегда был чистый перед сбором, чтобы всё, что мы в нем обнаружили, гарантированно было получено именно в процессе текущего сбора пыли. Двигается капсула не сама по себе, её проталкивает вперёд гибкая титановая трубочка, мы называем ее эндоскоп, хотя вообще «эндоскоп» – это то, что куда-то смотрит, а в данном случае она не смотрит, но проталкивает капсулу, и вперёд, и назад.

Каким же образом она «глотает» пыль, ведь в вакууме, который будет в камере реактора, пылесос не может работать?

Совершенно верно, в вакууме пылесос не работает, поэтому детектор работает на электростатическом принципе. Наверное, все помнят школьные эксперименты, когда бумажки к расческе притягиваются. Здесь примерно то же самое. Внутри головки есть электроды, на которые мы подаем высокое напряжение, пылинки, заряжаясь, притягиваются к этим электродам, сталкиваются с ними, отталкиваясь, отлетают точно в пылесборный контейнер. Мы долго эту концепцию проверяли и доводили до ума, чтобы увеличить эффективность сбора, и она сейчас уже на уровне 85−90 процентов.

Вероятно, для того, чтобы вес этой собранной пыли был показательным, надо, чтобы она собиралась со строго определенной площади и объема?

Да, конечно. Мы знаем, откуда мы ее собираем. В конструкции ИТЭР будут специальные трубы, по которым будет ездить наша пылесборная головка. И пыль будет осаждаться везде, в том числе в наших трубах. А дальше уже вопрос скейлинга, то есть масштабирования и пропорции: если вы с подоконника пальцем собрали столько-то миллиграммов пыли, то сколько же пыли на всем подоконнике?

А расчеты показывают, какой слой пыли вас может ждать в реакторе? Слой толщиной в микроны или в миллиметры?

Эти оценки крайне-крайне приблизительные, и ожидания могут очень сильно разойтись с реальностью. Конечно же, поскольку наличие пыли – это показатель разрушения первой стенки, хочется, чтобы ее было меньше. Если наша диагностика дает отрицательный результат (что пыли нет), значит, со стенкой все в порядке. Если наша диагностика покажет, что пыли много, значит, стенка уже существенно разрушилась, и, возможно, это уже сигнал к тому, чтобы начать заниматься ее ремонтом.

Как я понимаю, у вашего детектора, кроме пылесборного зонда, есть еще вторая часть, собственно, аналитическая?

Мы делаем только первичные два анализа, но самых главных: вес и количество изотопов водорода внутри этой пыли. Это называется термодесорбция, когда мы пыль будем греть и смотреть, как из нее выходят газы. Это самое важное, что нужно про неё знать. Но всё это должно быть автоматизировано и происходить без участия человека. То есть, приехавшую с анализа пылесборную головку надо снять, вынуть из неё контейнер с пылью, причем вынуть аккуратно, чтобы ничего не рассыпать, направить его сначала на весы, потом на термодесорбцию, и всё это должно происходить в вакууме, с соблюдением всевозможных строгих норм по вакуумной технике безопасности материалов, что существенно осложняет эту задачу. Первоначально казалось, что это относительно просто, но, учитывая все эти факторы, это оказывается не так просто.

Предполагается ли, что до ИТЭРа будут испытания на каком-то другом токамаке?

Вряд ли. Эта система в своем роде уникальна, потому что ни на одном из существующих токамаков нет столь мощных разрядов, приводящих к образованию такого количества пыли. Пыль просто не была проблемой существующих токамаков.

Как будут устроены испытания вашего детектора?

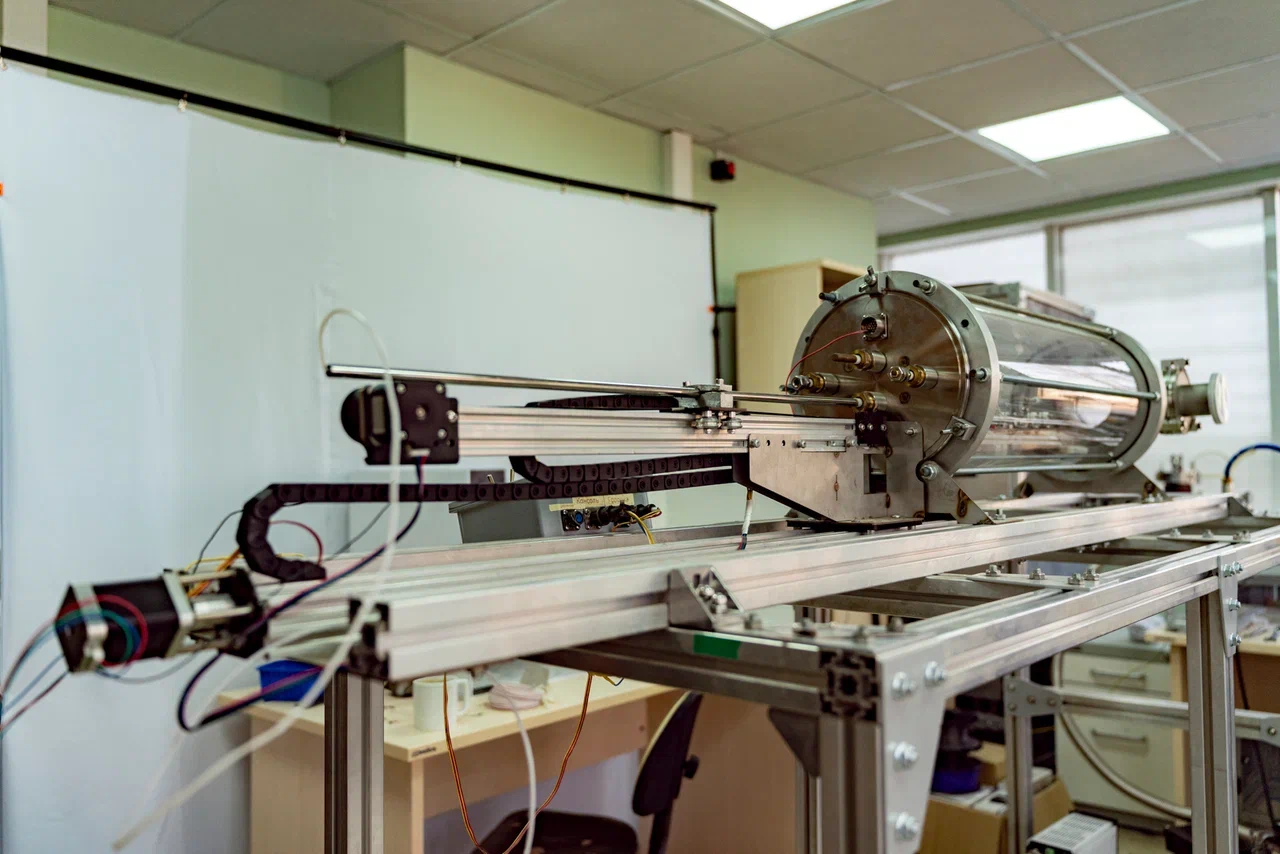

Очень просто, мы делаем полномасштабный макет. Не всего ИТЭРа, конечно, но вот этих самих пылесборных труб. Мы туда буквально будем насыпать пыль, потом проезжать нашей пылесборной головкой и смотреть – сколько она собрала и сколько не собрала. Естественно, повторим это много-много десятков, а может, и сотен раз, чтобы убедиться в том, что всё работает надежно.

И, значит, экскурсанты смогут увидеть, как ваша головка в лаборатории ездит и что-то собирает?

В принципе, да, и у нас даже есть отдельный стенд с прозрачной вакуумной камерой, в которой можно непосредственно видеть, как пыль летит внутрь головки. В 2026 году мы должны пройти процедуру под названием Preliminary Design Review, то есть предварительное рассмотрение всего проекта всей системы. Это одна из главных процедур, конечно, за ней идут следующие, это еще не финал, но это очень важный шаг на пути проекта.

Беседовал Константин Фрумкин, пресс-служба МИФИ