Студенты НИЯУ МИФИ приняли участие в научно-практическом семинаре «Военная история России XX века», посвященном 80-летию Великой Победы.

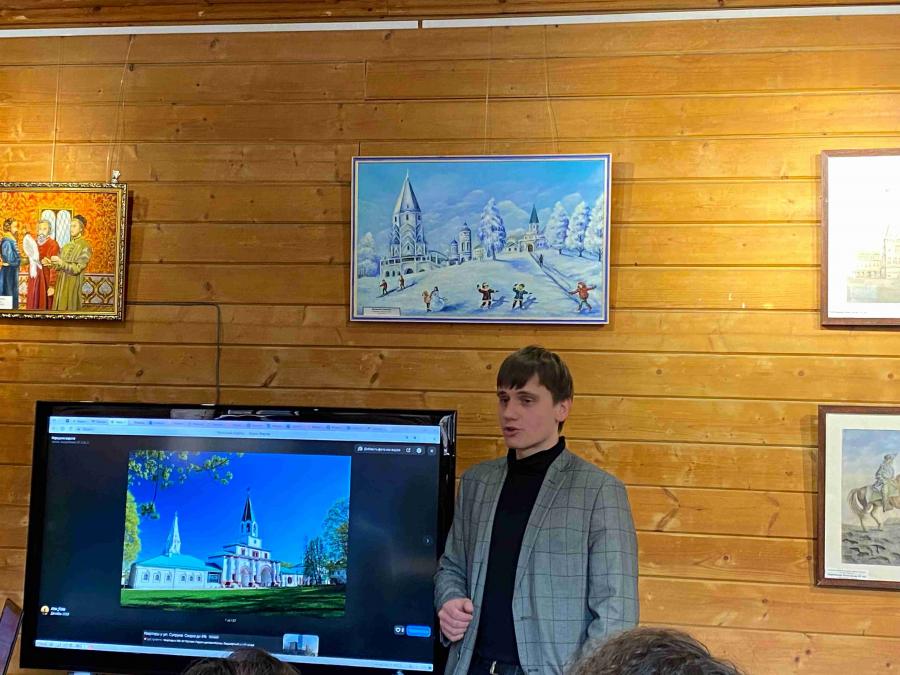

4 апреля в Отделе музейной педагогики Дворца царя Алексея Михайловича музея-заповедника «Коломенское-Измайлово» состоялся научно-практический семинар «Военная история России XX века», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, организованное Культурно-историческим центром «Наше наследие» института фундаментальных социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ совместно с музеем-заповедником, объединило студентов университета и сотрудников музея в рамках научного диалога о сохранении исторической памяти и преемственности поколений.

Под руководством заместителя директора по образовательной и просветительской работе музея-заповедника «Коломенское-Измайлово» Елены Верховской и профессора кафедры истории, начальника Культурно-исторического центра «Наше наследие» Веры Македонской состоялись выступления участников по проблемам истории Великой Отечественной войны.

В ходе семинара участники акцентировали внимание на личном вкладе граждан в общую Победу, а также на роли семьи, науки и образования в годы тяжелейших испытаний.

В своем приветственном слове Елена Верховская отметила:

«В этом году исполняется 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, значение которой не померкнет никогда. Об эпохе 1940-х годов до сих пор снимают фильмы, пишут книги, создают театральные постановки и музейные выставки, публикуют новые документы и воспоминания, пишут картины и слагают песни. В преддверие этого значимого события в музее-заповеднике Коломенское проводится научно-практический семинар, посвященный военной истории России в прошлом веке.

В годы войны погибали не только люди, но и театры, и архивы, и вузы, и музеи, и памятники культуры и архитектуры. В Коломенском судьба пощадила и фондовые коллекции, и памятники архитектуры. Их сохранение стало возможно благодаря самоотверженности музейных работников, перевозивших и охранявших коллекции и старинные храмы. По-разному складывались судьбы музейщиков. Основатель и первый директор музея Коломенское Петр Дмитриевич Барановский был экспертом Чрезвычайной Государственной Комиссии по учету ущерба, нанесенного фашистами в ряде городов, занимался реставрацией поврежденных памятников архитектуры. Другие сотрудники музея были призваны на фронт, а также ушли в ополчение…»

C докладом выступил сотрудник музея-заповедника «Коломенское-Измайлово» Андрей Сальников – «Музей на защите Москвы. 1941»:

«С началом Великой Отечественной войны музейная работа была свёрнута, многие сотрудники ушли на фронт, а на территории музея стали размещаться воинские части.

Уже 7 июля 1941 года в Коломенское прибыли части 1-го полка аэростатов заграждения (АЗ). Задача полка состояла в прикрытии южных подступов к Москве от самолётов противника, его сектор ответственности протянулся на юге Москвы полумесяцем от Крылатского до Кускова. На территории музея разместился пост аэростатного заграждения № 74 3-го отряда 1-го дивизиона 1-го полка АЗ. Десяток бойцов-аэростатчиков расквартировали в Павильоне 1825 года, который сохранился от дворца Александра I. Бивак (площадку для аэростатов) обустроили в северной части парка «Липки». Два связанных между собой аэростата (тандем) поднимались на стальном тросе на высоту около 5 км, чтобы не дать немецким лётчикам спуститься и прицельно наносить удары. В случае столкновения со стальным тросом аэростата, привязанного к грузовику, самолёт мог попросту лишиться крыла. В марте 1944 года по вине соседнего поста АЗ в Коломенском произошла авария, в результате которой стальной трос аэростата погнул крест на церкви Вознесения Господня.

Для укрытия мирного населения с 9 июля 1941 года в Коломенском стали готовить бомбоубежища. В музей прибыла специальная комиссия из штаба местной противовоздушной обороны города Москвы — отдела НКВД, который отвечал за обустройство бомбоубежищ, подачу сигналов воздушной тревоги и ликвидацию последствий бомбардировок. С началом войны в штаб МПВО Москвы были включены профессиональные архитекторы из Академии архитектуры СССР. Во главе комиссии, прибывшей в Коломенское, был преподаватель Академии архитектуры, архитектор и первый директор музея в Коломенском Пётр Дмитриевич Барановский. Комиссия осмотрела все здания и помещения музея, дала рекомендации по укрытию экспонатов и подготовке зданий к возможным ударам с воздуха».

Представил своё исследование и Максим Кокорев, экскурсовод музея, по теме «Политика СССР по урегулированию военного конфликта в Афганистане: 1987-1991 годы».

Максим Кокорев анализирует многолетний конфликт в Афганистане (1978-1991), превратившийся в поле геополитического противостояния между мировыми державами во времена «холодной войны». Автор отметил общие ошибки обеих сторон: попытки силовыми методами навязать афганскому обществу чуждые ему модели развития (социализм или западная демократия), недооценку роли традиционализма и ислама в регионе, недостаточное внимание к политическим и экономическим аспектам урегулирования. Несмотря на значительные военные усилия, ни одна из сторон не смогла достичь устойчивого мира и стабильности в стране, что подчеркивает важность учета исторических, культурных и религиозных особенностей региона при разработке стратегии решения затяжных конфликтов.

Сотрудник музея «Коломенское-Измайлово» Татьяна Трифонова выступила с сообщением «Измайловский остров в военную пору»:

«В годы Великой Отечественной войны территория Городка им. Баумана стала укреплённым военным рубежом, так как здесь был развернут эвакогоспиталь для раненных солдат и офицеров. Рядом с Мостовой башней были установлены средства ПВО – зенитки, а в центральной части острова действовало бомбоубежище, где жители Городка спасались от бомбёжек. На острове работали курсы радисток. Женщины, дети и старики, оставшиеся в своих домах, сохраняли силу духа и самообладание. Они трудились на московских фабриках и заводах, всемерно помогая фронту…»

Студенты представили исследовательские работы, основанные на архивных материалах, семейных хрониках и исторических документах.

Дмитрий Давыдов (группа М23-701) представил доклад «Моя семья – частичка Победы»: «Каждый должен знать историю своей страны и помнить подвиги людей, подаривших нам Мир! Война не обошла стороной ни одну семью, включая мою. Мой прадед Павлов Николай Кириллович воевал под Ленинградом и Москвой, был ранен, затем служил офицером связи во Франции. Он награжден медалями "За отвагу" и "За победу над Германией".

Будников Федор Гаврилович (11.02.1911 г. – 15.11.1987 г.), мой прадед со стороны деда, командовал отделением связи, прошел всю войну и остался жив. Его будущая жена - моя прабабушка Будникова Агния Арсентьева (03.06.1923 г. – 17.01.2012 г.) - была призвана телефонисткой в 1942 году. Она воевала на передовой в Калининградской области, протягивала кабель по траншеям.

Они встретились на войне: прабабушка и прадед вместе освобождали Клайпеду, дошли до Кенигсберга. После победы над Германией их отправили воевать в Маньчжурию. Вместе прошагали всю войну и после Победы соединили свои судьбы.

Мои прабабушка и прадедушка были награждены Орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги», орденом Красной звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», медалью «За Победу над Японией».

Имена прадедов записаны в Книге Памяти актюбинцев. Сегодня в НИЯУ МИФИ мы работаем над изданием сборника статей «Моя семья в годы войны», потому что каждая семья, пережившая ужасы войны, это частичка Великой Победы».

Екатерина Галецкая (группа С23-703) назвала свою работу «Цепочка памяти» и рассказала о своей семье в годы войны. Дедушка Екатерины, Марычев Валерий Николаевич, во время войны был командиром взвода управления, командиром батареи 885-го зенитно-артиллерийского полка Мурманского дивизионного района ПВО, адъютантом дивизиона 28-й отдельной зенитно-артиллерийской бригады. Находился в составе Карельского и Северного фронтов, награжден орденом Красной Звезды (1944), медалью «За оборону Советского Заполярья» (1944) и другими медалями.

По мнению Екатерины, «историческая память о войне — главная ценность нашего народа, только она может позволить нашей родной стране России оставаться сильнейшим государством. Каждый из нас несет в себе частичку живой памяти. Поэтому наш долг — бережно хранить ее и передавать следующим поколениям, чтобы не допустить повторения тех страшных событий. Все мы звенья в длинной цепочке живой памяти».

Михаил Купцов (группа С24-711) выступил с докладом «Моя семья в годы войны»:

«Прабабушка Нина была партизанкой на Украине, войну она встретила в городе Житомир, в окрестностях которого и жила в оккупации. Бабушка состояла в партизанском отряде, была контужена во время оказания помощи раненному бойцу. В семейном архиве сохранились её видео-интервью.

Прабабушка Таня была участницей событий, известных как «операция дети», они описаны в книге Л.К. Новикова с одноименным названием. Из уже оккупированных смоленских деревень было единовременно выведено около 3000 детей, среди которых была моя прабабушка. Её история пропитана трагедией расставания с семьей, ей пришлось покинуть родной дом, родителей и младшего брата, которого не взяли из-за того, что ему было 5 лет, для тяжёлого перехода он был слишком мал. Дети под руководством всего 3 учителей и с помощью партизанских отрядов смогли преодолеть линию фронта и успешно добрались до городов Дзержинск, Нижний Новгород, Мурманск. Моя бабушка осталась в Дзержинске, в течении года получала письма от родных, а после письма прекратились. Позже бабушка получила письмо о том, что деревня вместе со всеми жителями была сожжена карательным отрядом фашистов. Бабушка всю жизнь хранила горсть земли, привезённую из родной деревни. А уже после её смерти моя семья смогла отыскать место сожжённой деревни, на котором сейчас стоит скромный мемориал».

Артем Гусев (группа С22-712) поделился своим исследованием «История МИФИ в годы войны»: «История университета начинается с 1942 года. Ещё не были известны итоги Сталинградской битвы, а в Москве уже создаётся Московский механический институт боеприпасов (ММИБ) для подготовки специалистов в области новейших систем артиллерийского и ракетного оружия. В становлении МИФИ принимали участие крупнейшие физики: Курчатов, Семёнов, Зельдович, Лейпунский, Тамм и другие.

23 ноября 1942 года было подписано Постановление СНК СССР об образовании Московского механического института боеприпасов Народного комиссариата боеприпасов. Институт был организован на базе Московского завода боеприпасов № 398 НКБ. Институту были переданы здания эвакуированного Полиграфического института. Первый адрес института – улица Кирова, 21 (в настоящее время восстановлено историческое название улицы – Мясницкая). Занятия в ММИБ начались 1 января 1943 года.

Бурное развитие атомной и ядерной физики привело к широкому использованию научных достижений физики в различных отраслях науки и промышленности, вызвало необходимость подготовки специалистов новой квалификации, сочетающих в себе черты инженера-исследователя и физика-теоретика. В 1946 году в ММИБ был создан секретный инженерно-физический факультет с целью подготовки кадров для отечественной ядерной промышленности и науки. «Крестным отцом» института и факультета стал Нарком боеприпасов СССР Борис Львович Ванников.

Перед институтом была поставлена задача выпуска инженеров-физиков, инженеров-исследователей, сочетающих в себе хорошую инженерную подготовку с глубокими знаниями высшей математики и теоретической физики, способных решать актуальные проблемы современной науки и новейших отраслей промышленности.

Развитие атомной отрасли, связанной с практическим использованием достижений ядерной физики, решением актуальных задач оборонной промышленности, разработкой и созданием ядерно-энергетических установок различного целевого назначения вызвало необходимость подготовки специалистов нового типа, способных решать широкий круг задач, от теоретических и экспериментальных исследований до практических инженерных разработок».

Дарья Ключинская (группа С22-712) рассказала о юном герое войны Викторе Чаленко:

«Виктор Николаевич Чаленко (1926–1943) — советский школьник, ставший символом юного героизма во время Великой Отечественной войны. Родившись в семье рыбака в селе Шабельское, он рано столкнулся с трудностями: после смерти отца в 1939 году его мать и старшие братья взяли на себя заботу о семье. Витя мечтал стать капитаном сейнера и учился в школе в городе Ейске, но с началом войны был вынужден её покинуть. Он устроился токарем на завод, вступил в комсомол и записался в истребительный батальон. Во время обороны Ейска Витя присоединился к морякам 144-го батальона морской пехоты Черноморского флота, где стал разведчиком-юнгой. За мужество в боях он был награждён орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

Героическая судьба Вити Чаленко оборвалась 11 февраля 1943 года на Малой земле под Новороссийском. В одном из боёв он подполз к вражескому дзоту и забросал его гранатами, но был смертельно ранен. Похороненный в братской могиле в Новороссийске, юнга стал символом мужества и патриотизма. Его имя увековечено в названиях улиц, школ и теплохода «Витя Чаленко». Витя Чаленко стал примером для молодого поколения и символом несгибаемой воли советских людей в годы войны».

Профессор Вера Македонская подвела итоги работы научно-практического семинара: «Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Более того, каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их определяющую роль в мировой истории. Именно к таким событиям относится Победа советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Такой войны мир еще не знал. Она превосходила все предшествующие войны: по размаху территорий от Черного до Баренцева моря (более 4500 км); по масштабам развернувшихся сражений; по количеству вовлеченных в нее государств; по численности участвующих войск, бронетанковых, артиллерийских вооружений, авиации и кораблей.

Эта война затронула жизнь каждой советской семьи, острой болью прошла через каждую семью.

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута ценой огромных жертв и неимоверных усилий всего нашего народа. Поэтому День Победы – самая памятная дата для каждого из нас. Она осталась навсегда в людской памяти.

Следует особо подчеркнуть, историческая память не нейтральна и не пассивна. Она учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силы для новых свершений.

История должна оставаться объективной, основанной на фактах, а не на политических интересах. Задача отстаивания исторического значения Великой Победы советского народа становится важным делом государства, вузов, музеев, задачей каждого гражданина».

Культурно-исторический центр «Наше наследие» выражает глубокую признательность организаторам, участникам и гостям семинара за вклад в патриотическое воспитание молодежи и популяризацию истории России.

Сохранение памяти о подвиге народа – наш долг перед героями Великой Отечественной войны.